Для тех, кто не в курсе, слово «Эншиттификация» описывает не очень приятный процесс. Разделив оригинальное “Enshittification” на морфемы и переведя буквально на русский язык, мы получим что-то вроде «Превращение в отходы жизнедеятельности». Мем смешной, а ситуация страшная, как говорится.

Да, я тут, в блоге, стараюсь не сквернословить. Так что перевод получился чересчур мягким. Но суть, думаю, ясна.

Автор этого слова доподлинно неизвестен, но популяризовал его Кори Доктороу — блогер, писатель и активист из Канады. Слово стало настолько популярным, что в в 2024 году на противоположном краю Земли Австралийский национальный словарь Маккуори выбрал его словом года.

Так как же выглядит эта эншиттификация? Давайте рассмотрим на живых примерах.

Ютуб

Я помню YouTube образца 2008 года. Дизайн в оттенках серого, скевоморфизм в кнопочках, примитивный в своих органах управления плеер... Но самое главное — интересные видео, снятые зачастую без какой-либо подготовки. А прилично сделанным считалось видео, снятое на фоне простыни под целыми двумя лампочками.

Шло время, ютуб развивал рекомендательные алгоритмы. И за несколько лет контент стал профессиональным, выверенным и нацеленным на охваты в каждой секунде видео, и особенно в превью. Нынче вся моя лента состоит из видосов такого качества, какого не было пятнадцать лет назад на телевидении. А вот душевность ушла: бездушный алгоритм её не заценил.

А ещё сервис когда-то был по-настоящему бесплатным. Сначала вообще без рекламы. Потом с рекламными баннерами, не мешающими смотреть видео, причем хорошая доля доходов с этой рекламы перечислялась авторам. Теперь же ютуб стал крайне недружелюбным сервисом. Рекомендации стали ужасными, состоящими из кликбейта и других нерелевантных видосов, адаптированных под алгоритмы. Shorts в приложении часто становится экраном по умолчанию (я не шучу, приложение при запуске может сразу включить рандомное короткое вертикальное видео). Рекламы стало очень много, она реально мешает смотреть видео, но авторы получают с её показов копейки. Плюс, сервис стал крайне агрессивен в отношении пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламы. И в довершение регулярные навязчивые предложения купить премиум.

Короче. Был классный сервис с прикольными видосиками, которые снимали простые люди. Теперь это огромный бизнес, который всеми силами пытается заработать как можно больше денег. И как можно меньше их потратить, подрезая даже выплаты авторам.

Телега

Телеграм вообще стал для меня самой больной темой в последние годы. На заре своего существования он заманивал пользователей быстрым протоколом общения, удобными функциями и мелочами типа бесплатных стикеров.

Теперь у телеги весьма сомнительный статус. Техподдержка практически отсутствует. Алгоритмы модерации крайне странные: абсолютно нормальные пользователи блокируются, в то время как сообщения спамеров могут висеть часами, а администраторы чатов вынуждены прибегать к сторонним решениям по борьбе с ботами, не надеясь на помощь от самого сервиса. Зато в сервисе продолжает увеличиваться количество рекламы для пользователей на бесплатных тарифов — тут нововведения не заставляют себя ждать.

Однако, моя боль в телеге — это навязчивое поведение сервиса. Меня ужасно напрягает, что будучи платным пользователем, я постоянно получаю предложения дать ещё денег сервису: подарить кому-то картиночку или подписку в честь дня рождения, таким образом, поделившись с телегой ещё небольшой суммой денег.

Ну и нельзя не напомнить о приколах телеграма с криптовалютой. Кошелек — формально приложение от сторонних разработчиков, но почему-то тесно интегрированное в разные компоненты мессенджера. Кликеры с вознаграждением в крипте оказались пшиком. А история с золотыми визами ОАЭ за покупку криптовалюты, тесно связанной с телеграмом, оказалась и вовсе фейком, несмотря на анонс на официальном сайте проекта.

В общем, был классный сервис для общения, а теперь это почти суперапп с бесполезными функциями типа подарков, толпами спамеров и скамеров, обилием рекламы и с весьма сомнительной репутацией.

Как это происходит?

Сразу оговорюсь: эншиттификация — это процесс, присущий не только крупным сервисам, но тем не менее, в них он ощущается значительно сильнее.

Это не неизбежность: некоторые сервисы могут сохранять своё приличное состояние долгие годы. Впрочем, большинство из них, вероятнее всего, просто тихонько прекратит своё существование, не успев скатиться.

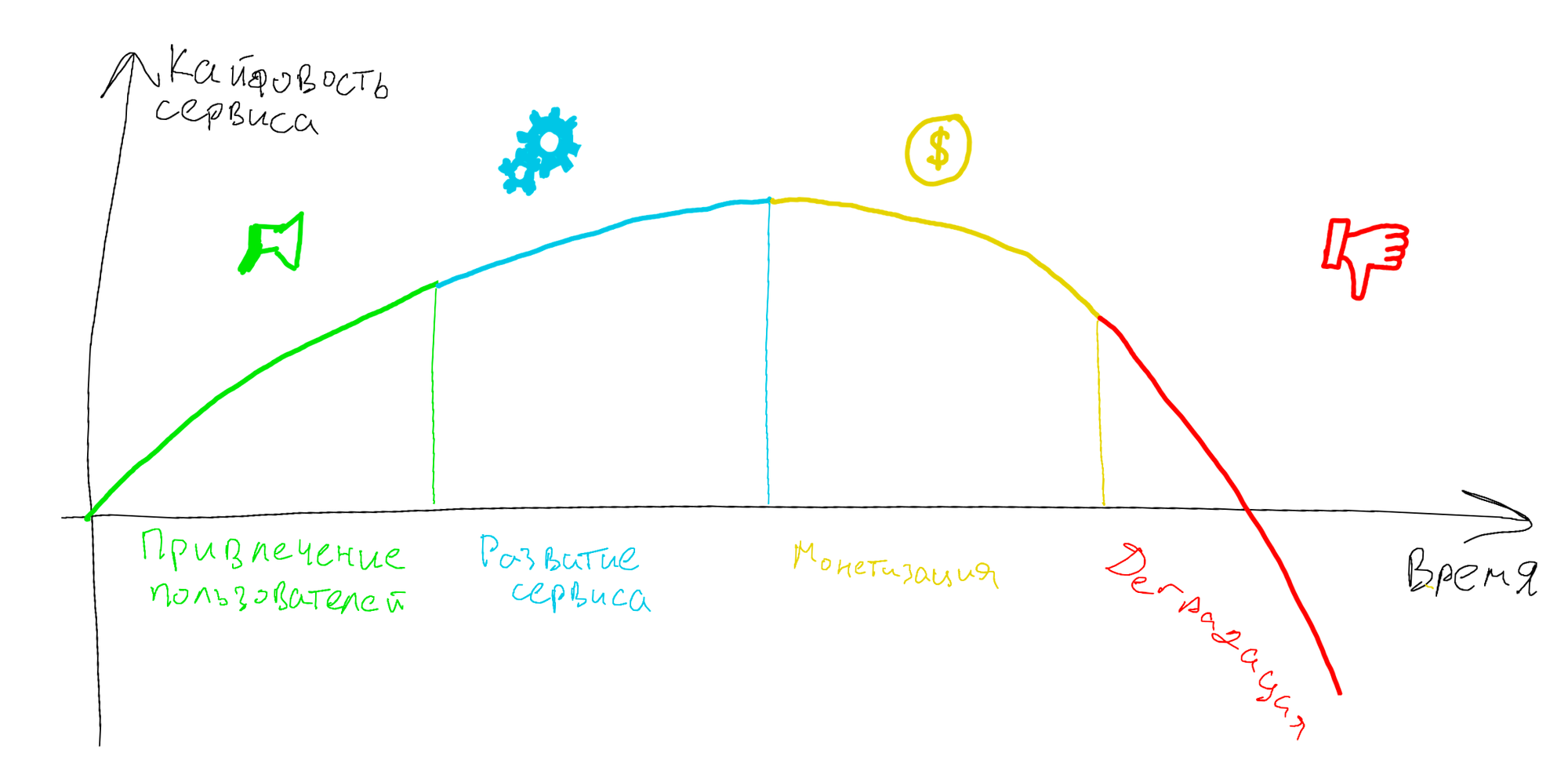

Однако типичный путь успешного проекта зачастую выглядит так:

1. Привлечение первых пользователей

Команда воодушевлённых энтузиастов-разработчиков запускает какой-то классный сервис, призванный решить проблему. Разумеется, такой сервис поначалу предоставляется бесплатно — иначе пользователи даже не станут пробовать.

На этом этапе бизнес не парится о доходах. Зачастую в этом состоянии проекты готовятся к очередному раунду инвестиций, и им важно показать постоянно растущее количество ежедневно регистрирующихся пользователей. Расходы на все классные бесплатные фишки возьмут на себя инвесторы. Поначалу.

2. Развитие сервиса

Сервис обретает ценность для множества пользователей. Ставка делается на функционал, контент и аудиторию, способные привязать пользователей. Проще всего социальным сетям и мессенджерам: пользователи сами зовут туда друзей и родных, поскольку видят (пока ещё) удобный сервис для обмена информацией. Сложнее сервисам, не нацеленным на общение — им приходится привязывать к себе либо какими-то уникальными функциями, которые никто не сможет повторить, либо возможностью бесплатно сохранить какие-то ценные сведения, например архивы фотографий или базы паролей.

Опционально сервис может обеспечивать легкое взаимодействие с другими сервисами, например, синхронизировать ваши посты из своей соцсети в другую — лет десять назад такие возможности предоставляли многие соцсети.

3. Монетизация

Когда скорость притока новых пользователей сокращается и нового наплыва не предвидится, для владельцев сервиса это становится индикатором: значительная часть потенциальной аудитории уже зарегистрировалась. Пора начать зарабатывать, а не тратить.

Некоторые сервисы могут вводить рекламу, если не сделали этого раньше. Для желающих появляются платные тарифы с символическими ценами: они позволяют пользоваться расширенным функционалом, иногда даже теми функциями, которые раньше были бесплатными (например, API для сторонних приложений). Невыгодные для сервиса функции выпиливаются: так у большинства соцсетей под нож пошли интеграции с другими соцсетями.

Для соцсетей на этом этапе характерно внедрение умных алгоритмических лент. Контент подбирается таким образом, чтобы соответствовать интересам не столько пользователя, сколько сервиса. В него в частности аккуратно подмешивается реклама, которую сложнее распознать в потоке материалов от незнакомцев.

И отдельный пример — это поисковики и маркетплейсы. Пользователи всё чаще находят не самые популярные и релевантные им предложения на первых местах, а такие, за продвижение которых кто-то заплатил.

4. Полное разложение

Сервис начинает экономить и всеми силами увеличивать свои доходы, не стесняясь самых гнусных способов. Модерация и техподдержка перекладывается на плечи алгоритмов и нейросетей — сервис уже не волнует мнение пользователей. Платные тарифы дорожают, а бесплатные становятся максимально неудобными, вплоть до рекламы на каждом шаге. Отключение платного тарифа превращается в целый квест, в котором надо правильно ответить на десяток вопросов.

Иногда после этого этапа наступает полная смерть сервиса, если пользователи всё-таки находят альтернативу и уходят. Но основные гиганты продолжают держаться на плаву, потому что их не так-то легко покинуть. И продолжают при этом закручивать гайки — на фоне Viber, например, количество рекламы в Skype было, оказывается, не таким уж и большим.

Иногда сервисы оттягивают переход в эту фазу как можно дольше, иногда даже балансируя между предыдущими двумя фазами.

Почему нельзя просто взять и уйти?

Вышеупомянутый Кори Доктороу, описывает это двумя причинами: высокие издержки перехода и малое количество конкурентов. Я не буду пересказывать его статью о соцсетях, но вместо этого дам свою трактовку: весьма вольную и несколько расширенную.

С малым количеством конкурентов всё просто. Когда сервис предоставляет какую-то уникальную услугу, он может диктовать какие угодно условия вообще: пользователям буквально некуда деться. Единственным ограничением тут могут стать только антимонопольные органы.

А вот издержки... Проще всего проиллюстрировать их на примере сервисов для бизнеса.

Как бизнес меняет поставщиков услуг

К примеру, у вашей компании есть какая-то CRM, т.е. система учёта клиентов. В ней контакты десятков тысяч ваших клиентов, архивы счетов и договоров, практически вся коммерческая история вашей компании. И вот вы решаете перейти на другую аналогичную систему — их на рынке полным-полно.

Во-первых, надо мигрировать всю базу данных. Да, скорее всего, новый сервис предоставляет инструмент, позволяющий вытащить ваши архивы из старого сервиса. Но эта миграция может занять несколько часов, а подготовка к ней займёт несколько дней, поскольку надо будет убедиться в том, что процесс переноса работает точно так, как ожидается. Побочный эффект — какие-то данные запишутся в непривычные места, просто потому что новый сервис не полностью повторяет структуру старого.

Во-вторых, вам придётся перенести все учетные записи сотрудников. Нормальные сервисы не хранят пароли в открытом виде, а значит, у каждого сотрудника будет, как минимум, новый пароль. За которым будет скрываться новый интерфейс.

И это самое сложное — сотрудникам придётся осваиваться в новом сервисе, а отделу, ответственному за настройку этого сервиса, периодически что-то менять по просьбам и заявкам коллег. Первые дни ваши сотрудники вообще не будут ориентироваться в новой системе, и производительность упадёт многократно. Потом, скорее всего, она восстановится и вероятно даже побьёт прежние рекорды.

Но поначалу бизнес, скорее всего, столкнётся с простоем отдела продаж и временным падением этих продаж. Бизнес потеряет какие-то деньги в попытке сэкономить, перейдя с дорогого продукта на более дешёвый.

Итого, издержки — затраты, связанные с переходом плюс функционал, который потеряется в связи с переходом на новый сервис.

А выгода — сэкономленные после перехода средства плюс новый функционал, который предлагает новый сервис.

Так возникает баланс: дорогой и раскрученный сервис для бизнеса будет стоить чуть дешевле, чем «издержки минус выгода». То есть, сервис может позволить себе дорого стоить, если его дорого менять или если его функционал уникален и при этом полезен.

А как у обычных людей?

Абсолютно так же. Только деньги не всегда выступают главной ценностью.

Но нюанс тут в том, что наше время дорожает по мере получения нового ценного опыта. И в какой-то момент становится проще заплатить пару долларов, чтобы потом целый месяц не смотреть каждый день по два тридцатисекундных ролика — это же будет целых полчаса по итогу месяца. Т.е. даже при скромной ставке в 10 баксов в день это как будто выгоднее. И тут уже неважно, стоит ли в реальности сервис этих денег.

И ещё один неочевидный нюанс: можно торговать не рекламой напрямую, а продавать «обезличенные» данные об активности пользователей рекламным сетям. Обезличенность весьма условная — рекламной сети не так важны именно ФИО пользователей, как в целом возможность их идентифицировать. Да, вроде сам сервис не покажет вам рекламу, но потом почему-то другие сайты будут продвигать вам контент с учетом вашей активности в «бесплатном» сервисе — это тоже заработок.

Итак, возьмём для начала мессенджеры. Я, к примеру, часто пользуюсь телеграмом. Популярных альтернатив у него не так уж и много, и они далеки от идеала. Поэтому я буду искать что-то новое, прикольное, развивающееся и приятное. Что-то, что находится на стадии, когда нужно активно завлекать новых пользователей.

Но вот беда: в этом сервисе скорее всего будет лишь пара моих знакомых, и мне придётся уговаривать десятки людей переходить туда. Более того, там не будет множества чатов и каналов, в которые я регулярно заглядываю. А ещё мне будет бессмысленно предлагать широкому кругу людей связаться со мной в маленьком сервисе, где у них самих нет учетных записей. Получается, что издержки тут просто огромные: я просто теряю практически весь смысл мессенджера при его смене на что-то малопопулярное.

С соцсетями ситуация не сильно лучше. Люди точно так же теряют свои контакты при переходе из одного сервиса в другой. Но раньше было ещё хуже: ещё лет десять назад люди теряли возможность получить назад данные, которые они загрузили в соцсеть: архивы своих фотографий, постов и комментариев. До появления GDPR многие соцсети принципиально не давали пользователям возможность скачать архив своих данных. Впрочем, и по сей день некоторые мелкие сервисы не подчиняются этому требованию. В таком случае у пользователя есть лишь один вариант — сохранять всё вручную. У активного пользователя соцсети это может занять недели. Издержки — либо теряем время, либо теряем данные.

Поменять облачное хранилище сейчас — задача не очень сложная. Нужно просто выкачать все данные из одного хранилища и закачать в другое. Если у вас не очень много места на устройствах, то выкачивать придётся маленькими порциями. Или придётся купить новый жесткий диск для временного хранения этих данных. Или воспользоваться каким-то сторонним сервисом для переноса данных — возможно, это будет стоить каких-то денег. Опять возникают издержки: либо финансовые затраты, либо временные.

И в целом похожую картину мы можем наблюдать и во многих других сферах. Да, сервисы сейчас дают возможность скачать архив своих данных, но этот архив может иметь весьма специфический формат, и другие сервисы не смогут его импортировать. А крупные сервисы и вовсе подсаживают нас на экосистему: хочешь перестать пользоваться аккаунтом гугла — придётся попрощаться и с аккаунтом Ютуба, в котором сохранено множество подписок, плейлистов и прочей информации.

А самое обидное — через несколько лет процесс придётся повторять заново. Новый сервис пройдёт через все эти стадии и тоже станет невыносимым. Такой вот замкнутый круг.

Как это решать?

И вновь обратимся к Доктороу: он выступает с инициативой из двух принципов, которым должны быть привержены все хорошие сервисы:

- Уважение к потребностям конечного пользователя: необходимо предоставлять именно тот контент, который пользователь запрашивает. Если пользователь соцсети подписался только на нескольких друзей, он не должен получать в своей ленте новостей посты третьих лиц. Если пользователь ищет какой-то материал, результаты поиска должны быть релевантны запросу, а не потребностям сервиса (т.е. никаких неадекватных спонсорских ссылок). Если пользователь включил какую-то настройку, она не должна игнорироваться.

- Право покинуть сервис: издержки на переход должны быть минимизированы, сервисы должны предоставлять возможность забрать все принадлежащие пользователю данные в формате, который смогут использовать другие платформы.

По его задумке, это должно дисциплинировать рынок, остановив процесс ухудшения сервисов ради повышения их доходов.

Однако, эта инициатива сработает только будучи продвинутой «сверху» в виде законов. Отдельно взятый пользователь по отношению к этим принципам бессилен: даже если он хочет покинуть сервис, который слишком крепко его держит, но не даёт возможностей по быстрому покиданию, у него будет выбор между «остаться и страдать» и «страдать в процессе ухода».

Конечно, можно сказать, что не нужно регистрироваться в сервисах, которые не соответствуют таким принципам. Но это тоже не гарантия: сервисы меняются в одностороннем порядке, и к моменту, когда пользователь захочет уйти, этот функционал может стать уже недоступным.

И ещё один прикол: даже если телега позволит мне легко получить архив всех своих данных, этого для меня будет недостаточно: мои контакты не зарегистрируются в новом сервисе сами по себе.

А пользователю-то что делать?

Я вижу выход в двух подходах:

Первый хорош для медиа: покупать контент в формате, позволяющем хранить его у себя: альбомы покупать на bandcamp и beatport и скачивать, а также покупать CD и винил; книги в форматах epub/fb2 и в бумажном виде; игры на gog, не привязанные к аккаунтам, и на дисках; а фильмы... вероятно, только на дисках. Если контент уже у вас и его нельзя заблокировать — он с вами навсегда.

А второй универсален: это децентрализованные сервисы. Причем, конечно, полная децентрализация звучит прикольно, но она не везде применима. Но и федерация тоже может помочь.

Тот же самый старый пример: если я больше не хочу пользоваться каким-то сервером электронной почты, я забираю свой список контактов и регистрируюсь на новом. Практически так же (где-то хуже, где-то лучше) можно будет поступить и в остальном. В мастодоне, например, есть прилично работающий встроенный механизм миграции, позволяющий переезжать с одного сервера на другой, синхронизуя подписки. В матриксе всё немного хуже: придётся пользоваться сторонними инструментами или вообще возиться вручную. Но самое главное — в большинстве случаев после смены сервера мы сможем наладить связь с прежними контактами.

Причём, вовсе не обязательно самому поднимать эти сервера — можно выбрать один из множества существующих. Правда, возникает минус: ваш любимый инстанс возможно закроется через пару лет, когда админу надоест его поддерживать. Так что бэкапы в помощь. И надейтесь, чтобы админ предупредил о закрытии сильно заранее.

А для сервисов для личного пользования, в качестве альтернативы всё-таки придётся задуматься над самостоятельным развёртыванием. И об этом, пожалуй, стоит написать отдельный пост.

P.S. У меня есть несколько сервисов, которые я поднимал ради собственного интереса, но сейчас готов поделиться ими с другими. Если интересно, обращайтесь.

P.P.S. Как обычно, комменты в телеге. Да, хоть я и не испытываю к ней особой симпатии, альтернативные варианты из ныне доступных были бы ещё хуже.